Эпидемическая ситуация в блокадном Ленинграде и борьба с инфекциями

В истории войн большие города часто не выдерживали блокады. Они либо сдавались, либо «вымирали» в связи с возникновением многочисленных эпидемий. Казалось бы, и в Ленинграде все было уготовано для вспышки тяжелейших эпидемий сыпного, брюшного тифов и других инфекционных заболеваний.

В сентябре 1941 года немцы окружили Ленинград. Жителям города предстояло пережить 872 страшных блокадных дня.

Ленинградские медики встали на защиту жизни и здоровья людей. С началом блокады вся система здравоохранения полностью была подчинена условиям войны.

Самыми тяжелыми испытаниями для осажденных горожан стали голод и холод, возникшие в результате катастрофической нехватки продовольствия и проблем с отоплением, канализацией и водоснабжением. Прекратилось также электроснабжение города. Голод умножался на холод, на обстрелы, бомбежки, пожары, на потери родных и близких людей.

А каково было работать в таких условиях на оборонных предприятиях, в больницах, госпиталях, в детских учреждениях. Было невыносимо тяжело и трудно. Теперь это даже невозможно себе представить.

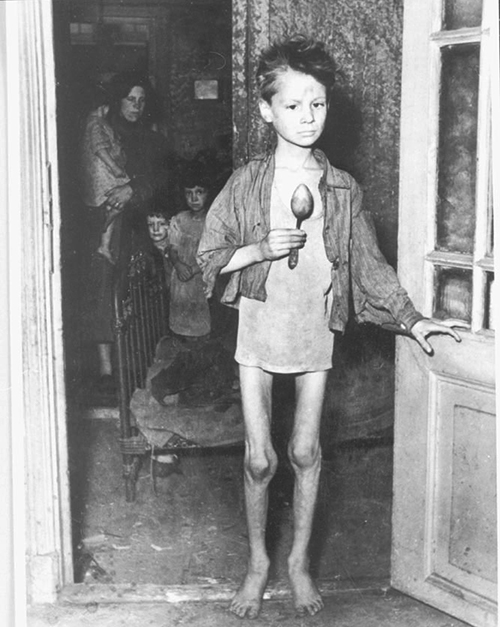

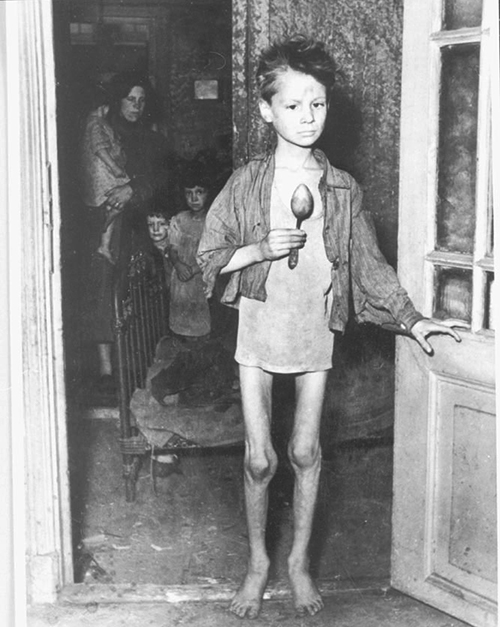

Спустя несколько недель с начала суровой осени, среди населения появились массовые случаи заболевания алиментарной дистрофией, которая в первую очередь поразила детей. В ноябре 1941 года люди, страдавшие этим заболеванием, составляли около двадцати процентов от общего числа больных, а в 1942 году уже более восьмидесяти процентов всех ленинградцев перенесли алиментарную дистрофию. Она стала причиной гибели более миллиона горожан.

В марте 1942 года врачи стали выявлять отдельные случаи заболевания цингой, а в последующие два месяца число больных стало неудержимо расти. Одновременно появились больные, страдающие различного рода авитаминозами.

Страшными последствиями недоедания, дефицита тепла, бомбежек и других ужасов блокады стал рост числа больных туберкулезом, а также психическими и инфекционными болезнями. Среди инфекционных заболеваний чаще всего встречались сыпной тиф, дизентерия и инфекционный гепатит, которые стали настоящим бедствием для медицинских работников, не только потому, что не существовало их специфического лечения, голод приводил к атипичному течению заболеваний.

Особенно тяжелые условия сложились зимой 1941-1942 годов. Вышли из строя водоснабжение и канализация. Нечистоты стекали в ленинградские реки, а вода этих рек была источником водоснабжения города и фронта. Вторым источником питьевой воды был талый снег, но он тоже был пропитан нечистотами.

Среди гражданского населения и в войсках наблюдалась вшивость, в город хлынули полчища крыс, что создавало угрозу массовой и высоколетальной эпидемии сыпного тифа.

«К весне 1942 года тифозная вошь представляла, пожалуй, не меньшую опасность в городе, чем вражеские войска на подступах к нему», – писал Ф.И. Машанский, заведующий Ленгорздравотделом во время блокады. Власти города организовали краны с чистой питьевой водой. Даже ослабевших ленинградцев приносили на носилках в бани.

Во время блокады одной из новых задач эпидемиологов было предотвращение доступа инфекций в Ленинград, а также предупреждение возможности их вывоза из осажденного города по путям эвакуации населения.

Осажденному городу действительно удалось избежать эпидемий. Серьезных вспышек инфекционных заболеваний не наблюдалось все 872 дня блокады. А причина тому – организованная, глубоко продуманная, героическая совместная работа санитарно-эпидемиологических служб, как военных, так и гражданских.

Ладожское озеро было превращено в мощный противоэпидемический барьер. На его берегах были организованы и активно работали санитарно-контрольные пункты, санпропускники, изоляторы, инфекционные госпитали, банно-прачечные отряды, санитарно-эпидемиологические лаборатории, эвакопункты. Можно, пожалуй, сказать, что ни в одном из звеньев медицинской службы города, фронта не было столь ярко выраженного четкого взаимодействия как в работе эпидемиологических служб армии, флота и Ленинградского горздравотдела. Возглавляли эту ответственную и крайне сложную работу начальник противоэпидемического отдела Ленинградского фронта генерал-майор Д.С. Скрынников и Главный эпидемиолог фронта, профессор С.В. Висковский. Противоэпидемическую службу Краснознаменного Балтийского флота возглавил сначала профессор М.Б. Орлов, а затем полковник медицинской службы А.А. Куклинов. Главным эпидемиологом флота был профессор Н.И. Иоффе. Эти руководители проделали огромную работу, создав организованную стройную систему противоэпидемической защиты города, фронта и флота.

В начальный период войны Балтийский флот оказался в чрезвычайно сложной эпидемической обстановке. Вдоль побережья, через военно-морские базы из оккупированных районов в Ленинград направлялись потоки мирного населения. К военно-морским базам стягивались и отступавшие под натиском врага части Красной армии. Одновременно происходил массовый призыв моряков из запаса. Перед медицинской службой стала задача не допустить заноса и распространения инфекций. Надо было обезопасить и корабли, действующие в море, и части морской пехоты и авиации – на берегу.

С первого дня войны в основу противоэпидемической работы был положен профилактический принцип. Балтийский флотский экипаж и экипажи на морских базах служили основными барьерами, препятствующими проникновению инфекции на флот. В Ленинграде и Кронштадте были развернуты мощные инфекционные госпитали, руководимые опытными специалистами – П.И. Стреловым и В.Н. Крыловым.

Проведение любых противоэпидемических мероприятий в тяжелейших условиях первого полугодия блокады Ленинграда было делом неимоверно трудным. Вся предназначенная для этого специальная техника и аппаратура без электричества и нефтепродуктов были обречены на бездействие. Поэтому приходилось использовать простейшие обмывочные установки и дезинсекторы. В частях и соединениях армии и флота широкое применение нашли бани упрощенной конструкции. Несколько образцов простых, но удобных в применении дезинсекторов разработали специалисты санитарно-эпидемиологической лаборатории флота.

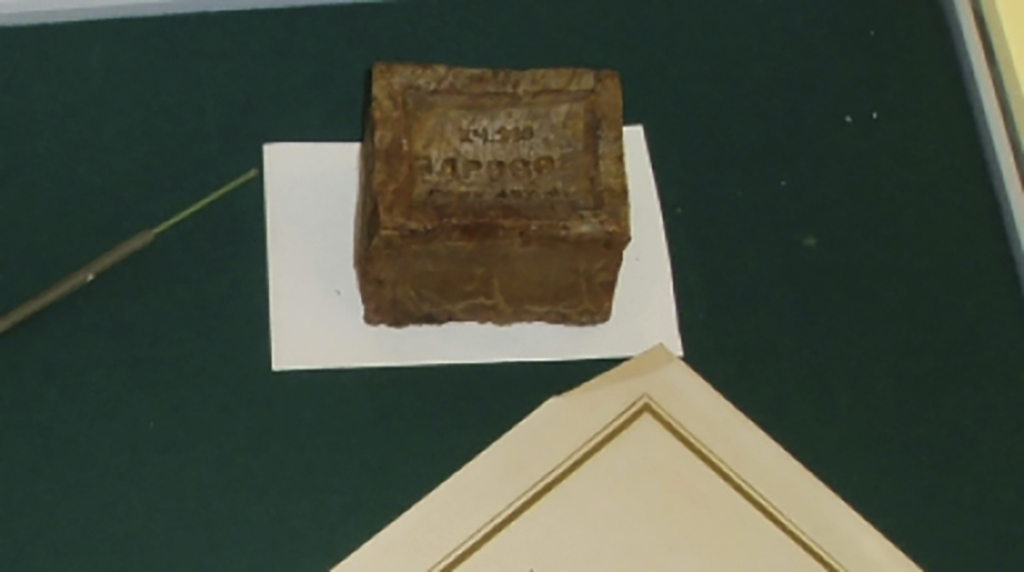

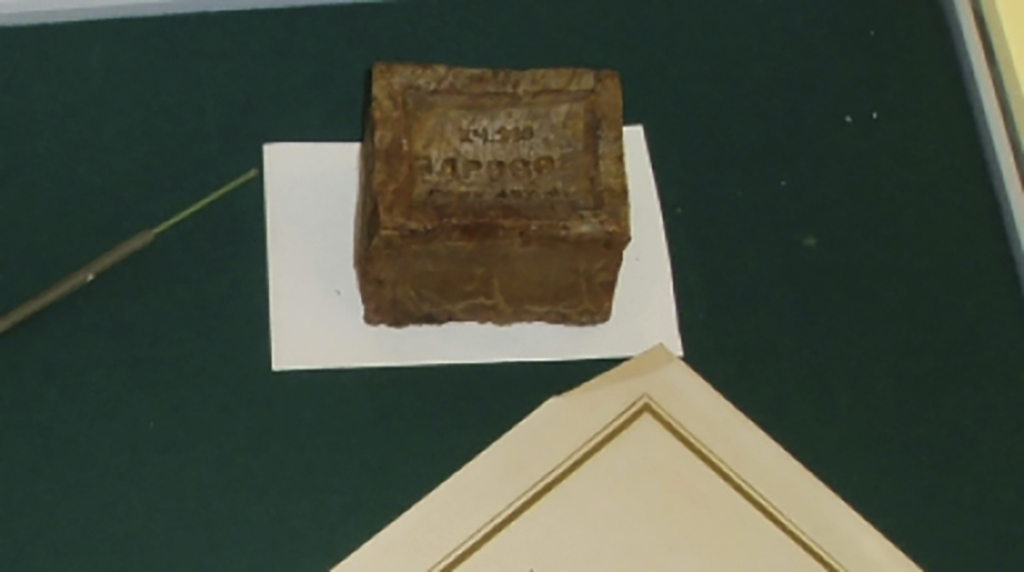

Неоценимую роль сыграл разработанный специалистами – химиками антипаразитарный препарат «К», предназначенный для борьбы с завшивленностью. Этим препаратом пропитывалось белье военнослужащих, подвергалась обработке одежда гражданского населения. Широко применялось также и специальное мыло «К», которое использовалось при санитарной обработке людей, а также при дезинфекционной обработке их белья, одежды и вещей.

Большую роль в борьбе с инфекциями играла крупнейшая в городе инфекционная больница имени С.П. Боткина. Первой женщиной, главным врачом инфекционной больницы в период с 1941 по 1952 год была Г.Л. Ерусалимчик. В самое трудное время в истории больницы Галина Львовна проявила себя умелым и мужественным организатором, за что была награждена орденом и медалями.

Вместе с находившимся на ее территории отделом камерной дезинфекции и расположенными рядом санпропускником и изолятором больница ни на один день не прекращала своей деятельности. В феврале 1942 года в больницу на лечение привезли более двадцати истощенных детей, эвакуированных из оккупированных районов области, все они оказались завшивленными и больными сыпным тифом. Из застрявшего в сугробе автобуса персонал больницы на руках переносил детей в отделение. В результате самоотверженной работы врачей, среднего и младшего медицинского персонала вспышка сыпного тифа была локализована (всего в больнице было выявлено 70 случаев заболевания) и вскоре ликвидирована. Эта победа была достигнута ценой жизней 16 сотрудников больницы, умерших от сыпного тифа. И это подвиг – лишь один из множества примеров самоотверженности ленинградцев, вставших на защиту своего города и освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, от вероломного и жестокого врага.

В оздоровлении блокадного Ленинграда и приведении города в надлежащее санитарное состояние решающую роль сыграла также очистка города весной 1942 года. За первую блокадную зиму город был сильно загрязнен, что создавало вполне реальную угрозу весенней вспышки эпидемических болезней. В апреле-мае 1942 года более трехсот тысяч ленинградцев приняли участие в уборке дворов, улиц, общежитий, квартир. На грузовых трамваях и на автомашинах были вывезены тысячи тонн нечистот, мусора, грязного льда и снега. В первую очередь были собраны, вывезены и захоронены многочисленные трупы людей.

В городе были наведены необходимые санитарная чистота и порядок, насколько это было возможно в условиях войны и блокады.

На всех оборонительных участках были созданы местные санитарные части с широкой сетью медицинских пунктов и санитарных постов. Работа таких санчастей была тщательно продумана и спланирована. Например, санитарный пост во главе с санитарной дружинницей был рассчитан на обслуживание 200-300 трудармейцев, пост с медицинской сестрой – на 500-600 человек, врачебный медицинский пункт – на 1500-2100. Один санитарный врач (или эпидемиолог) должен был обслуживать до 3-4 тысяч человек.

Проводилась массовая иммунизация населения и войск, был введен строгий карантин для прибывающих в город, издан приказ об обязательной госпитализации всех лиц с высокой температурой неясного происхождения.

Осуществлялась массовая разъяснительная работа среди населения по вопросам личной и общественной гигиены, профилактики инфекционных заболеваний.

Эпидемиологическое благополучие Ленинграда в период блокады поражало не только немецких врачей. В 1943 году на Балтику в качестве гостя приехал представитель медицинской службы Военно-морского флота США. Гостя больше всего поразил вид Ленинграда – чистого, вымытого, живущего своей жизнью. Его удивили и работающие в городе театры и кино. Но больше всего он был поражен отсутствием в блокированном городе, с его многомиллионным населением, каких-либо эпидемий. Это противоречило сложившимся столетиями в мире представлениям о неизбежности опустошительных эпидемий в осажденных городах. Иностранцам трудно было понять – в чем же состоит причина исключительности Ленинграда?

Люди встали единой стеной на защиту своего любимого города. И это было успешно выигранное ими сражение не только на военном, эпидемиологическом и эпидемическом фронтах. Оно стало весомым вкладом в общую победу над ненавистным врагом.

Библиография:

- Котлярова С.И. Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина: 140 лет служения людям / Журнал инфектологии. 2022.– Т.14, № 3: 6-20.

- Сурмачевская А.А., Жданько А.Д. Эпидемиологическая обстановка в Ленинграде в период блокады 1941-1944 гг. / Этих дней не смолкнет слава. Материалы VI Республиканской студенческой военно-научной конференции, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. Гродно, 2021.– 228-231.

- Лагутина Л.А. Был город фронт, была блокада: дайджест / Методико- библиографический отдел. – Орск: ЦГБ им. Горького МАУК «ЦБС г.Орска», 2020. – 29 с.

- Устименко А.К. Организация здравоохранения Ленинграда в условиях войны и блокады города / Война и мир в Отечественной и мировой истории. Материалы международной научной конференции: в 2 т. Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Том 2. Санкт-Петербург, 2020.– 1091-1097 с.

- А.Б. Жебрун, Н.А. Чайка. Героические страницы эпидемиологии и микробиологии: институт имени Пастера в борьбе с инфекциями в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда / Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2015.– Т. 92, № 5: 121-126.

- Кнопов М.Ш., Тарануха В.К. Страницы истории Отечественной военной эпидемиологии (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) / Эпидемиология и инфекционные болезни, 2015.– Т. 20, № 2: 60-64.

- Бахтин Ю. К. Блокадный Ленинград: дожить до весны. К 60-летию снятия блокады Ленинграда / Педагогические вести. – СПб., 2009. – № 38: 8-14 с.

В истории войн большие города часто не выдерживали блокады. Они либо сдавались, либо «вымирали» в связи с возникновением многочисленных эпидемий. Казалось бы, и в Ленинграде все было уготовано для вспышки тяжелейших эпидемий сыпного, брюшного тифов и других инфекционных заболеваний.

В сентябре 1941 года немцы окружили Ленинград. Жителям города предстояло пережить 872 страшных блокадных дня.

Ленинградские медики встали на защиту жизни и здоровья людей. С началом блокады вся система здравоохранения полностью была подчинена условиям войны.

Самыми тяжелыми испытаниями для осажденных горожан стали голод и холод, возникшие в результате катастрофической нехватки продовольствия и проблем с отоплением, канализацией и водоснабжением. Прекратилось также электроснабжение города. Голод умножался на холод, на обстрелы, бомбежки, пожары, на потери родных и близких людей.

А каково было работать в таких условиях на оборонных предприятиях, в больницах, госпиталях, в детских учреждениях. Было невыносимо тяжело и трудно. Теперь это даже невозможно себе представить.

Спустя несколько недель с начала суровой осени, среди населения появились массовые случаи заболевания алиментарной дистрофией, которая в первую очередь поразила детей. В ноябре 1941 года люди, страдавшие этим заболеванием, составляли около двадцати процентов от общего числа больных, а в 1942 году уже более восьмидесяти процентов всех ленинградцев перенесли алиментарную дистрофию. Она стала причиной гибели более миллиона горожан.

В марте 1942 года врачи стали выявлять отдельные случаи заболевания цингой, а в последующие два месяца число больных стало неудержимо расти. Одновременно появились больные, страдающие различного рода авитаминозами.

Страшными последствиями недоедания, дефицита тепла, бомбежек и других ужасов блокады стал рост числа больных туберкулезом, а также психическими и инфекционными болезнями. Среди инфекционных заболеваний чаще всего встречались сыпной тиф, дизентерия и инфекционный гепатит, которые стали настоящим бедствием для медицинских работников, не только потому, что не существовало их специфического лечения, голод приводил к атипичному течению заболеваний.

Особенно тяжелые условия сложились зимой 1941-1942 годов. Вышли из строя водоснабжение и канализация. Нечистоты стекали в ленинградские реки, а вода этих рек была источником водоснабжения города и фронта. Вторым источником питьевой воды был талый снег, но он тоже был пропитан нечистотами.

Среди гражданского населения и в войсках наблюдалась вшивость, в город хлынули полчища крыс, что создавало угрозу массовой и высоколетальной эпидемии сыпного тифа.

«К весне 1942 года тифозная вошь представляла, пожалуй, не меньшую опасность в городе, чем вражеские войска на подступах к нему», – писал Ф.И. Машанский, заведующий Ленгорздравотделом во время блокады. Власти города организовали краны с чистой питьевой водой. Даже ослабевших ленинградцев приносили на носилках в бани.

Во время блокады одной из новых задач эпидемиологов было предотвращение доступа инфекций в Ленинград, а также предупреждение возможности их вывоза из осажденного города по путям эвакуации населения.

Осажденному городу действительно удалось избежать эпидемий. Серьезных вспышек инфекционных заболеваний не наблюдалось все 872 дня блокады. А причина тому – организованная, глубоко продуманная, героическая совместная работа санитарно-эпидемиологических служб, как военных, так и гражданских.

Ладожское озеро было превращено в мощный противоэпидемический барьер. На его берегах были организованы и активно работали санитарно-контрольные пункты, санпропускники, изоляторы, инфекционные госпитали, банно-прачечные отряды, санитарно-эпидемиологические лаборатории, эвакопункты. Можно, пожалуй, сказать, что ни в одном из звеньев медицинской службы города, фронта не было столь ярко выраженного четкого взаимодействия как в работе эпидемиологических служб армии, флота и Ленинградского горздравотдела. Возглавляли эту ответственную и крайне сложную работу начальник противоэпидемического отдела Ленинградского фронта генерал-майор Д.С. Скрынников и Главный эпидемиолог фронта, профессор С.В. Висковский. Противоэпидемическую службу Краснознаменного Балтийского флота возглавил сначала профессор М.Б. Орлов, а затем полковник медицинской службы А.А. Куклинов. Главным эпидемиологом флота был профессор Н.И. Иоффе. Эти руководители проделали огромную работу, создав организованную стройную систему противоэпидемической защиты города, фронта и флота.

В начальный период войны Балтийский флот оказался в чрезвычайно сложной эпидемической обстановке. Вдоль побережья, через военно-морские базы из оккупированных районов в Ленинград направлялись потоки мирного населения. К военно-морским базам стягивались и отступавшие под натиском врага части Красной армии. Одновременно происходил массовый призыв моряков из запаса. Перед медицинской службой стала задача не допустить заноса и распространения инфекций. Надо было обезопасить и корабли, действующие в море, и части морской пехоты и авиации – на берегу.

С первого дня войны в основу противоэпидемической работы был положен профилактический принцип. Балтийский флотский экипаж и экипажи на морских базах служили основными барьерами, препятствующими проникновению инфекции на флот. В Ленинграде и Кронштадте были развернуты мощные инфекционные госпитали, руководимые опытными специалистами – П.И. Стреловым и В.Н. Крыловым.

Проведение любых противоэпидемических мероприятий в тяжелейших условиях первого полугодия блокады Ленинграда было делом неимоверно трудным. Вся предназначенная для этого специальная техника и аппаратура без электричества и нефтепродуктов были обречены на бездействие. Поэтому приходилось использовать простейшие обмывочные установки и дезинсекторы. В частях и соединениях армии и флота широкое применение нашли бани упрощенной конструкции. Несколько образцов простых, но удобных в применении дезинсекторов разработали специалисты санитарно-эпидемиологической лаборатории флота.

Неоценимую роль сыграл разработанный специалистами – химиками антипаразитарный препарат «К», предназначенный для борьбы с завшивленностью. Этим препаратом пропитывалось белье военнослужащих, подвергалась обработке одежда гражданского населения. Широко применялось также и специальное мыло «К», которое использовалось при санитарной обработке людей, а также при дезинфекционной обработке их белья, одежды и вещей.

Большую роль в борьбе с инфекциями играла крупнейшая в городе инфекционная больница имени С.П. Боткина. Первой женщиной, главным врачом инфекционной больницы в период с 1941 по 1952 год была Г.Л. Ерусалимчик. В самое трудное время в истории больницы Галина Львовна проявила себя умелым и мужественным организатором, за что была награждена орденом и медалями.

Вместе с находившимся на ее территории отделом камерной дезинфекции и расположенными рядом санпропускником и изолятором больница ни на один день не прекращала своей деятельности. В феврале 1942 года в больницу на лечение привезли более двадцати истощенных детей, эвакуированных из оккупированных районов области, все они оказались завшивленными и больными сыпным тифом. Из застрявшего в сугробе автобуса персонал больницы на руках переносил детей в отделение. В результате самоотверженной работы врачей, среднего и младшего медицинского персонала вспышка сыпного тифа была локализована (всего в больнице было выявлено 70 случаев заболевания) и вскоре ликвидирована. Эта победа была достигнута ценой жизней 16 сотрудников больницы, умерших от сыпного тифа. И это подвиг – лишь один из множества примеров самоотверженности ленинградцев, вставших на защиту своего города и освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков, от вероломного и жестокого врага.

В оздоровлении блокадного Ленинграда и приведении города в надлежащее санитарное состояние решающую роль сыграла также очистка города весной 1942 года. За первую блокадную зиму город был сильно загрязнен, что создавало вполне реальную угрозу весенней вспышки эпидемических болезней. В апреле-мае 1942 года более трехсот тысяч ленинградцев приняли участие в уборке дворов, улиц, общежитий, квартир. На грузовых трамваях и на автомашинах были вывезены тысячи тонн нечистот, мусора, грязного льда и снега. В первую очередь были собраны, вывезены и захоронены многочисленные трупы людей.

В городе были наведены необходимые санитарная чистота и порядок, насколько это было возможно в условиях войны и блокады.

На всех оборонительных участках были созданы местные санитарные части с широкой сетью медицинских пунктов и санитарных постов. Работа таких санчастей была тщательно продумана и спланирована. Например, санитарный пост во главе с санитарной дружинницей был рассчитан на обслуживание 200-300 трудармейцев, пост с медицинской сестрой – на 500-600 человек, врачебный медицинский пункт – на 1500-2100. Один санитарный врач (или эпидемиолог) должен был обслуживать до 3-4 тысяч человек.

Проводилась массовая иммунизация населения и войск, был введен строгий карантин для прибывающих в город, издан приказ об обязательной госпитализации всех лиц с высокой температурой неясного происхождения.

Осуществлялась массовая разъяснительная работа среди населения по вопросам личной и общественной гигиены, профилактики инфекционных заболеваний.

Эпидемиологическое благополучие Ленинграда в период блокады поражало не только немецких врачей. В 1943 году на Балтику в качестве гостя приехал представитель медицинской службы Военно-морского флота США. Гостя больше всего поразил вид Ленинграда – чистого, вымытого, живущего своей жизнью. Его удивили и работающие в городе театры и кино. Но больше всего он был поражен отсутствием в блокированном городе, с его многомиллионным населением, каких-либо эпидемий. Это противоречило сложившимся столетиями в мире представлениям о неизбежности опустошительных эпидемий в осажденных городах. Иностранцам трудно было понять – в чем же состоит причина исключительности Ленинграда?

Люди встали единой стеной на защиту своего любимого города. И это было успешно выигранное ими сражение не только на военном, эпидемиологическом и эпидемическом фронтах. Оно стало весомым вкладом в общую победу над ненавистным врагом.

- Котлярова С.И. Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина: 140 лет служения людям / Журнал инфектологии. 2022.– Т.14, № 3: 6-20.

- Сурмачевская А.А., Жданько А.Д. Эпидемиологическая обстановка в Ленинграде в период блокады 1941-1944 гг. / Этих дней не смолкнет слава. Материалы VI Республиканской студенческой военно-научной конференции, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. Гродно, 2021.– 228-231.

- Лагутина Л.А. Был город фронт, была блокада: дайджест / Методико- библиографический отдел. – Орск: ЦГБ им. Горького МАУК «ЦБС г.Орска», 2020. – 29 с.

- Устименко А.К. Организация здравоохранения Ленинграда в условиях войны и блокады города / Война и мир в Отечественной и мировой истории. Материалы международной научной конференции: в 2 т. Посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Том 2. Санкт-Петербург, 2020.– 1091-1097 с.

- А.Б. Жебрун, Н.А. Чайка. Героические страницы эпидемиологии и микробиологии: институт имени Пастера в борьбе с инфекциями в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда / Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2015.– Т. 92, № 5: 121-126.

- Кнопов М.Ш., Тарануха В.К. Страницы истории Отечественной военной эпидемиологии (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне) / Эпидемиология и инфекционные болезни, 2015.– Т. 20, № 2: 60-64.

- Бахтин Ю. К. Блокадный Ленинград: дожить до весны. К 60-летию снятия блокады Ленинграда / Педагогические вести. – СПб., 2009. – № 38: 8-14 с.

Версия для слабовидящих

Версия для слабовидящих